剤形について

- 一包化:条件付き可 吸湿に関する注意喚起、金属と擦れることにより黒く変色あり

- 分割:不明 可能だとは思いますが散剤もあるのでそちらも要検討

- 粉砕:不明 散剤があるのでそちらの利用を推奨

※酸化マグネシウム原末は水に溶解しにくいので注意。細い経管では詰まる可能性があります。錠剤そのまま、もしくは細粒83%のほうが溶解するので個人的にはそちらを推奨します。

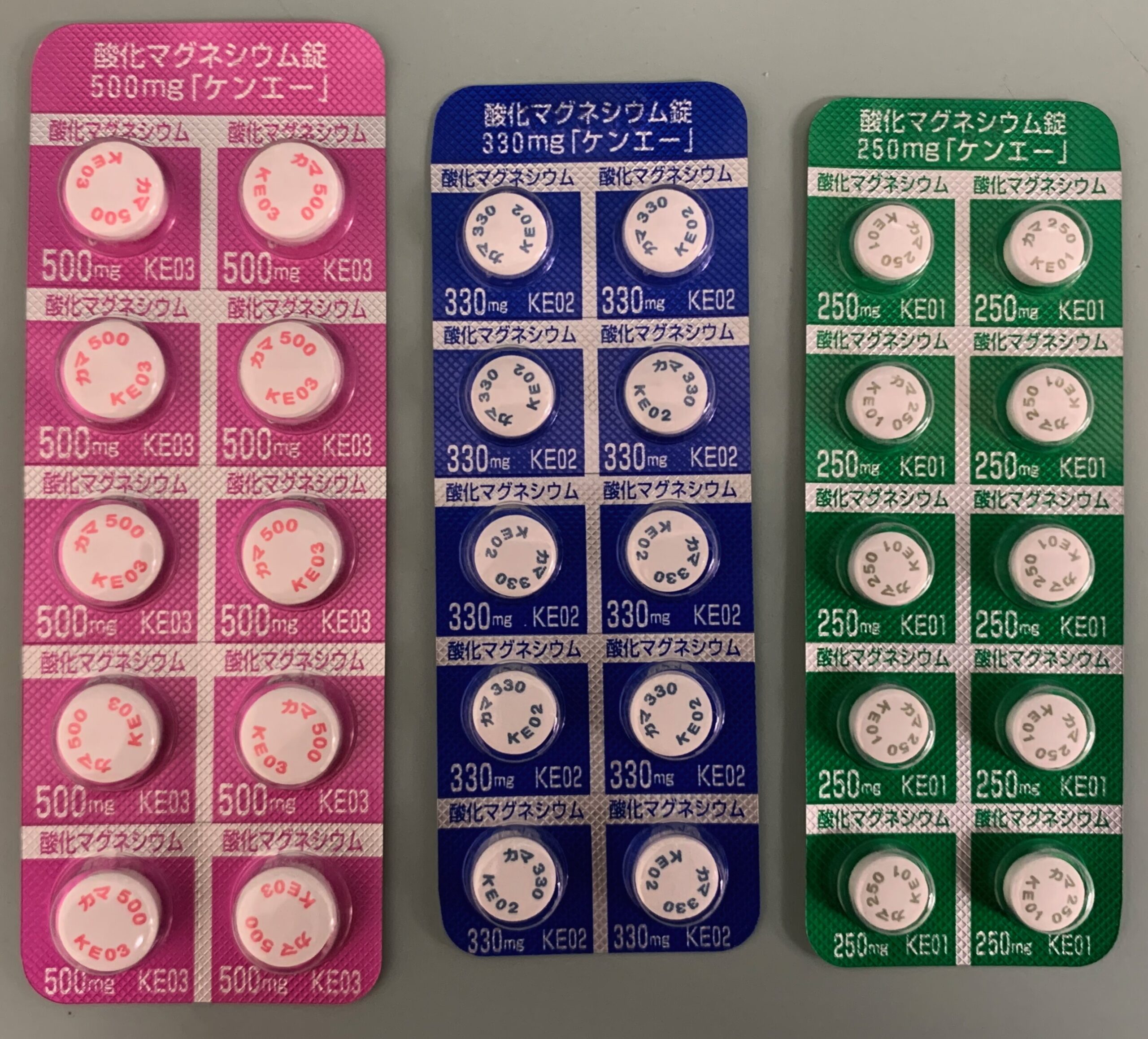

メーカーにもよりますが200mg、250mg、330mg、400mg、500mgと多くの規格があるのでそちらで調整するのもいいでしょう。

効能又は効果

下記疾患における制酸作用と症状の改善

胃・十二指腸潰瘍、胃炎(急性、慢性、薬剤性胃炎を含む)、上部消化管機能異常(神経性食思不振、いわいる胃下垂症、胃酸過多症を含む)

便秘症

尿路シュウ酸カルシウム結石の発生予防

用法及び用量

制酸剤として使用する場合

酸化マグネシウムとして、通常成人1日0.5g~1gを数回に分けて分割投与する

緩下剤として使用する場合

酸化マグネシウムとして、通常成人1日2gを食前または食後の3回に分割して投与するか、または就寝前に1回投与する

尿路シュウ酸カルシウム結石の発生予防に使用する場合

酸化マグネシウムとして、通常成人1日0.2g~0.6g多量の水とともに経口投与する

いずれの場合も年齢、症状により適時増減する

正直便秘以外の目的で使用している処方はほぼ見ませんね。市販のロキソニンSプラスや副作用防止で確かに入っていますが33.3mgなのでかなり量が少ないよ思うんですよね・・・。

重要な基本的注意

高マグネシウム血症

便秘症の患者では通常用量以下でも重篤な転帰をたどる事例も報告されている。必要最小限の使用にとどめること。

長期使用や高齢者に投与する場合は定期的に血清マグネシウム濃度を測定するなど特に注意が必要

嘔吐、徐脈、筋力低下、傾眠等の症状が現れた場合は服用を中止し直ちに受診するように指導すること。

特定の背景を有する患者に関する注意

心機能障害のある患者 … 高マグネシウムの徐脈、不整脈に対するものでしょう

下痢のある患者

高マグネシウム血症の患者

腎機能障害者 … これ以外と注意です!腎機能低下でマグネシウムの排泄が落ち高マグネシウム血症になりやすくなります。eGFRが15を切るとかなりリスクが上がるようです。透析中などの患者には要注意です!

妊婦 … これはよく使われます。センナより安心だと思います。

授乳婦

高齢者

相互作用

相互作用はそれなりに多いですが注意するのはキレートと制酸剤でしょうか

| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |

| テトラサイクリン系抗生物質 ニューキノロン系抗菌剤 ビスホスホネート製剤 他多数 | これらの薬剤の吸収が低下し効果減弱するおそれがあるので同時に服用させないなど注意する | マグネシウムと難溶性のキレートを形成し薬剤の吸収が阻害される |

| セフジニル、セフポドキシムなど | これらの薬剤の吸収が低下し効果減弱するおそれがあるので同時に服用させないなど注意する | 機序不明 |

| アジスロマイシン セレコキシブ ロスバスタチン ラベプラゾール ガバペンチン | これらの薬剤の血中濃度が低下するおそれがある | 機序不明 |

| ジキタリス製剤 鉄剤 フェキソフェナジン | これらの薬剤の吸収・排泄に影響を与えることがあるので服用間隔をあけるなど注意する | マグネシウムの吸着作用または消化管内・体液のpH上昇によると考えられる |

| 活性型ビタミンD | 高マグネシウム血症を起こす可能性がある | マグネシウムの消化管吸収及び腎尿細管からの再吸収が促進すると考えられる |

| H2受容体拮抗薬 プロトンポンプインヒビター | 本剤の緩下作用が減弱するおそれがある | 胃内のpH上昇による本剤の溶解度が低下するためと考えられる |

※一部割愛。頻度の高そうなもののみ記載

意外と多くの薬剤の効果を減弱させます。ロスバスタチン、フェキソフェナジン、などは併用になる機会も多いです。実際はそのまま出ていることが多いですね。併用注意なので薬剤師としては時間をずらす工夫を提案したいところ。

抗菌剤の効果減弱もあるので臨時薬処方時に併用の確認もしたいところです。

また、緩下作用を示すには酸化マグネシウムが胃酸と反応する必要があります。ですので制酸剤であるH2ブロッカーやPPIとの併用で緩下作用が現れにくくなります。

MgO + 2HCl →MgCl2 + H2O

さらに MgCl2が Mg(CHO3)2 や MgCO3 となり浸透圧で腸管に水分を引き込みます。

制酸剤を飲んでいる方は多いので併用には注意ですね。制酸剤やめたら下痢をしたというケースも考えられるのでこの辺りも確認していく必要があります。

重大な副作用

もうすでに色々書いていますが高マグネシウム血症があります

副作用

下痢

血清マグネシウムの上昇

薬理作用

制酸作用は MgO + 2HCL → MgCl2 + H2O によるものでCO2を発生しないため刺激のない制酸剤として奨用される。

また、腸内で難吸収性の重炭酸塩または炭酸塩となり浸透圧維持のため腸壁から水分をを奪い腸管内容物を軟化することにより緩下作用を現す

感想・考察

おそらく一番使われている緩下剤ではないでしょうか。依存性も少なく万人に比較的安全に使える下剤でしょう。水分保持によるものなので頓服ではなく継続して服用するケースが多く、排便状況で調整することも多い薬ですね。

高齢者で使われることが多いので高マグネシウム血症には注意が必要。副作用が出ていないかの確認はしたほうがいいですね。

あと腎機能低下には注意。腎臓内科では注意されているでしょうが他の病院に行ったときなどは注意が必要そうですね。透析患者も要注意。

妊娠や授乳は注意となっていますが妊婦の下剤といえば酸化マグネシウムなのでそこまで気にする必要はなさそうです。ただ婦人科以外での処方は念のために医師の指示を確認した方がいいでしょう

相互作用も意外と多いです。効果を減弱させてしまう、ロスバスタチン、フェキソフェナジン、ジゴキシン、セレコキシブなどは定期的に飲んでいる人も多いので確認と注意喚起が必要。

ニューキノロン抗菌剤、テトラサイクリン抗生物質、アジスロマイシンなど臨時薬も効果減弱があるので確認が必要。時間をずらす服薬指導をわすれずに。便秘が軽度であればマグネシウム製剤の調整も考慮ですね。

他に制酸剤で緩下作用低下があるのにも注意。H2ブロッカーやプロトンポンプ阻害薬も使用頻度は高いです。特にプロトンポンプ阻害薬は作用も強く持続するので効果減弱は強くでそうです。ただ併用している例も多いので疑義照会まではいきにくいですね。トラブルがあったら疑義照会といったところでしょうかね?

使用頻度が高い下剤ですが併用注意も多いのが難点でしょうかね。

※あくまで個人の感想なので添付文書などを確認ください!

コメント